目次(クリックすると移動)

樹木のキノコ被害に微生物資材の活用検証

|

Gliocladium spp. 1466

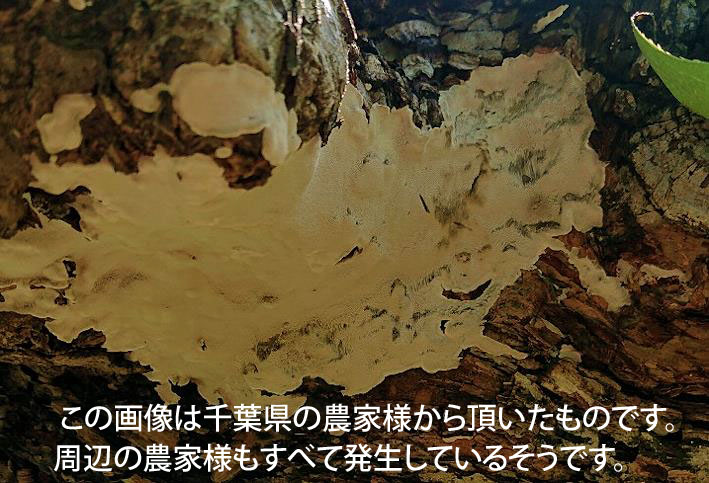

対策が難しかったベッコウタケ、梨の被害のチャアナタケモドキなどに効果を期待できそうな微生物です。今回千葉県の梨被害に30キロ提供し実証実験を行っています。

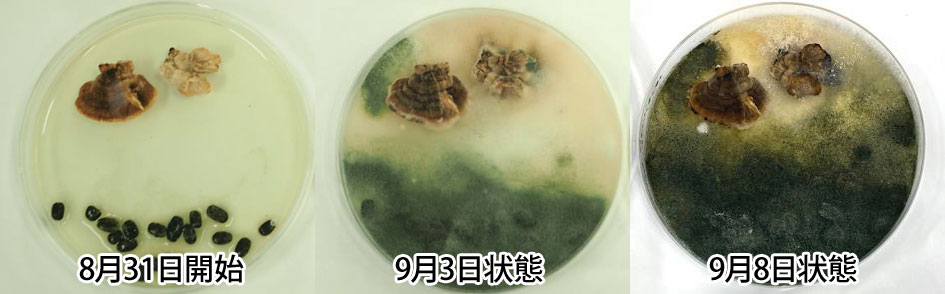

ベッコウタケの対峙培養実験

Gliocladium spp. 1466

対策が難しかったベッコウタケ、梨の被害のチャアナタケモドキなどに効果を期待できそうな微生物です。今回千葉県の梨被害に30キロ提供し実証実験を行っています。

ベッコウタケの対峙培養実験

対峙培養でベッコウタケに向かって菌糸が伸びています。どちらの勢力が強いかは明らかです。

対峙培養でベッコウタケに向かって菌糸が伸びています。どちらの勢力が強いかは明らかです。

樹木におけるキノコの被害事例

桜の木に付いたキノコ

キノコが発生している樹木の詳細 樹種:ソメイヨシノ 樹齢:90年 樹高:8m 目通り:240 被害:主幹となる上枝に腐朽が入り、カワウソタケが発生している。お客様はこのサクラをとても大事にしておられ、キノコが発生している枝をできるだけ切りたくありませんとのこと。 木材腐朽菌が生の木に他のキノコを誘引する要因になっているとも考えられますが、被害を受ける樹木側の樹勢が弱いということも考えられます。老木が被害に遭いやすいとすれば元気にする対策が求められます。トリコデルマ菌の亜種だが全く異質なもの

Gliocladium spp1466. トリコデルマ菌と放線菌は炭素源を分解するセルラーゼやキチナーゼを産生(排泄物として分泌)するので、他の微生物の外郭(キチン質)を溶解します。それで他の微生物はその物質から逃れることによって初めて被害がなくなることになります。 しかし今回のGliocladium spp. 1466はキノコの菌自体を餌として食べるため、相手の菌がある限り増殖することになります。 嫌がらせレベルのトリコデルマ菌に対してGliocladiumは相手のキノコの菌そのものを食べます。「耐久生存器官」に寄生するほどの能力があります

※「耐久生存器官」とは生物が生きる環境が揃うまで自分の細胞を胞子の状態にしている状態を言います。この状態は外界の影響を一番受けにくい状態で、生存しているものを死滅させるのは非常に難しい。しかしこうした状態の生物まで死滅させる微生物が10数種類存在します。その中の一つがこのGliocladiumなのです。この菌はキノコが大好きで餌として食べてしまいますから、ベッコウダケといえども天敵となりえます。今回の資材提供でのご注意

Gliocladium spp. 1466は 109 です。 今までの使用例では作物被害なので微生物を畑の中に鋤き込んで自然に発芽して拮抗性を実現していました。しかし樹木の場合は表面に塗布すると雨で流れるとか、ベッコウダケのように樹木の内部に入り込んで中から腐食させる菌に対してはやはり樹木の中に入れる工夫が求められます。 そこで事前に発芽させておいて投入するのが良いと考え培養方法をテストすることにしました。現場で作りやすい方法を確立するためです。キノコの種類によって対策は異なります

盛岡石割桜のキノコ対策事例 国の天然記念物にも指定されている、岩手県盛岡市の石割桜。 2010年6月、その石割桜に悪性のキノコが寄生してしまい、対策としてトリコデルマ菌散布による駆除をするため微生物資材を提供してほしいと、樹木医さんから連絡がありました。 盛岡地方裁判所の構内にある石割桜 巨大な花崗岩の岩の狭い割れ目に直径約1.35メートル、 樹齢が360年を越えるといわれるエドヒガンザクラが生育しているのです。

盛岡地方裁判所の構内にある石割桜 巨大な花崗岩の岩の狭い割れ目に直径約1.35メートル、 樹齢が360年を越えるといわれるエドヒガンザクラが生育しているのです。

この写真は2010年6月のもの、中央の幹にキノコ(カワウソタケ)が寄生しています。 この段階でキノコを削り取っていますが、あくまで暫定的な処置。

この写真は2010年6月のもの、中央の幹にキノコ(カワウソタケ)が寄生しています。 この段階でキノコを削り取っていますが、あくまで暫定的な処置。

熊本での投入事例です

2021年9月8日撮影 黄色の丸枠にキノコが発生

黄色の丸枠にキノコが発生

キノコの発生状況

キノコの発生状況

グリオクラディウムの発芽したものを水に溶き

グリオクラディウムの発芽したものを水に溶き

噴霧したり刷毛で塗布します

噴霧したり刷毛で塗布します |

ドリルで穴を開けスポイトで注入

ドリルで穴を開けスポイトで注入 |

塗布部分を保護するため覆いを被せ

塗布部分を保護するため覆いを被せ |

さらに日光を避けるため遮光対策を施します。

さらに日光を避けるため遮光対策を施します。 |

作業概要(基本)

- ジャガイモを煮て、ペースト状にした培地に糖分や寒天を加えて固めます

- その上に胞子をぱらぱらと撒き

- 数日待つと白い綿のようなものが出来ます

- その後緑色になります。この状態が発芽したと判断できます

- キノコは先に削り落としてから施工してください

- 蒔いた時と、一日一回程度霧吹きのようなもので水分を与えてください

- このペースト状のものを幹にすり込むことで対策となります

培地の作り方レシピ

従来のトリコデルマ菌の使用方法は土壌中微生物への拮抗作用で圃場へ撒くだけで済みましたが、今回は樹木への塗布・散布という新たな方法を考えることになりました。

メーカーとの相談の結果、ポテトを使った培地が簡単で良いだろうということになり以下にそのレシピを紹介します

ひとつは正式な方法、もう一つは簡略方法です。

培地の作り方と塗布方法をPDFに纏めました。右画像からダウンロードしてお使いください(PDF9.9MB)

従来のトリコデルマ菌の使用方法は土壌中微生物への拮抗作用で圃場へ撒くだけで済みましたが、今回は樹木への塗布・散布という新たな方法を考えることになりました。

メーカーとの相談の結果、ポテトを使った培地が簡単で良いだろうということになり以下にそのレシピを紹介します

ひとつは正式な方法、もう一つは簡略方法です。

培地の作り方と塗布方法をPDFに纏めました。右画像からダウンロードしてお使いください(PDF9.9MB)

1Lの培地作成の材料

- ジャガイモ:200g

- ブドウ糖:20g

- 寒天:15g

- 医療用ガーゼ(バットに敷くために使います)

- バット(金属製が望ましい)

◯各材料のご説明

実験室ではないので日常環境のなかで作業がしやすいように考えましたのであまり神経質にならずにお試しください。- 【水道水】

- カルキは沸騰することで抜けます、つまりジャガイモを茹でている間に抜けます(煮沸15〜20分)。 井戸水をお使いの場合でもジャガイモを茹でている間に雑菌が死滅しますので問題ありません。

- 【寒天】

- 保湿効果があります。菌類が発芽するには適度な湿気が必要です。

- 【ブドウ糖】

- 菌類の餌になります。培地にはでんぷん質と湿気がありそのままでも栄養充分ですが、菌類がいち早く栄養を補給するためにブドウ糖を混ぜておきます。

- 【バット】

- 材質は何でも構わまいのですが雑菌の繁殖が少ない金属製のものをお薦めします、樹脂の場合表面に細かいキズができやすくそこに雑菌が混ざりやすいためです。

- 【滅菌ガーゼ】

- バットと培地を剥がしやすくするために使います。

ジャガイモ培地①

ジャガイモを10時間煮てその濾し汁でつくる培地に挑戦しました。

最初は左のものの発芽が早かったです。 しかしベッコウダケを振りかけた後は右のほうが活発な感じを受けました。左にブドウ糖をかけ過ぎた? 飢餓状態になった右側が猛烈にベッコウダケの菌を食べたのかも知れません。

最初は左のものの発芽が早かったです。 しかしベッコウダケを振りかけた後は右のほうが活発な感じを受けました。左にブドウ糖をかけ過ぎた? 飢餓状態になった右側が猛烈にベッコウダケの菌を食べたのかも知れません。  同じ条件でスタートしましたが、左右の発芽の違いが出ました。どちらが正しいか分かりませんが、左の状態からすると右側の勢いが良いように見えます。左にはガーゼを上からかけていたのが違いです。

同じ条件でスタートしましたが、左右の発芽の違いが出ました。どちらが正しいか分かりませんが、左の状態からすると右側の勢いが良いように見えます。左にはガーゼを上からかけていたのが違いです。  最初は左のものの発芽が早かったです。 しかしベッコウダケを振りかけた後は右のほうが活発な感じを受けました。左にブドウ糖をかけ過ぎた? 飢餓状態になった右側が猛烈にベッコウダケの菌を食べたのかも知れません。

最初は左のものの発芽が早かったです。 しかしベッコウダケを振りかけた後は右のほうが活発な感じを受けました。左にブドウ糖をかけ過ぎた? 飢餓状態になった右側が猛烈にベッコウダケの菌を食べたのかも知れません。

粉砕したベッコウダケ、フードプロセッサを使いましたが採取から時間が経過しているためかなり硬かったです。粉にはなりませんでした。

[作り方=短縮コース概要=]

- 皮を剥いたジャガイモ(雑菌対策)をミキサーで混ぜます。

- ①のジャガイモに水1リットルを加え煮込み、ドロドロになった状態で粉砕した寒天を入れて混ぜます。

- バットにガーゼを敷き②の煮込んだ液を、粗熱が取れた段階でに流し込みます。ガーゼを下に敷くのはのちに剥がしやすくするためです。

- 次に砂糖又はブドウ糖を水に溶いて降りかけます。

- 温度が覚めた段階でグリオクラディウムを上からぱらぱら蒔き、乾燥を防ぐためバットの上に新聞紙のようなものを被せます。設置場所は常温で日が当たらない場所が良いでしょう。

- 3日から4日で発芽します。最初は白いもやもやした状態で、その後緑色に変われば発芽成功です。

- 樹にこすりつけるようにして定着させます。この時キノコは削り落としておいてください。雨で流されないように養生シートで覆うのが良いと思います(好気性ですので通気には配慮が必要です)。

- 余ったグリオクラディウムは水に溶いて木の根から吸収させるため、地面に散布すると良いと思います。出来れば成長点である根の先端が好ましいのですが、アスファルトなどで覆われていれば難しいかもしれません。その時は樹木に霧吹きのようなもので散布してください。

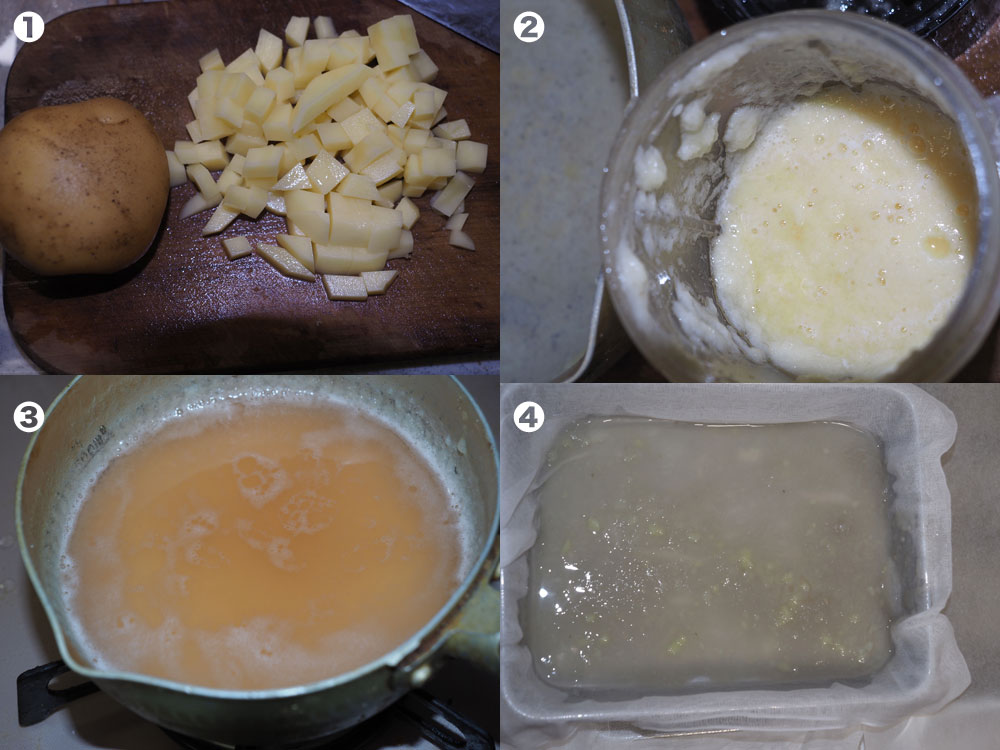

フードプロセッサでの発芽検証です

ジャガイモを煮るのが培地としては良いことが判りましたが、製造時間の短縮に挑戦。12時間も煮てる時間がもったいないし、現実的ではないのです。そこで右のように細かく切るところまでは同じですが、更にフードプロセッサーで細かくして煮ることにしました。煮る時間は確かに大幅な短縮ですが、時々かき回さないと焦げ付く恐れがあることです。

①ジャガイモの皮を剥き細かくします。

②それをフードプロセッサーにかけます。(成分的には変わらない)

③煮始めると茶褐色になるのでびっくり、今回は高温だとあふれたり焦げ付きやすいので短いサイクルで撹拌する必要がありました。前回よりは短時間で画像のようになりましたが、固まりやすいので注意が必要です。

④最後は白くなりますが、ドロドロで濾すようなレベルではありませんでしたので寒天の煮汁を混ぜ、そのまま容器に移しました。

①ジャガイモの皮を剥き細かくします。

②それをフードプロセッサーにかけます。(成分的には変わらない)

③煮始めると茶褐色になるのでびっくり、今回は高温だとあふれたり焦げ付きやすいので短いサイクルで撹拌する必要がありました。前回よりは短時間で画像のようになりましたが、固まりやすいので注意が必要です。

④最後は白くなりますが、ドロドロで濾すようなレベルではありませんでしたので寒天の煮汁を混ぜ、そのまま容器に移しました。

熱が冷めてからグリオクラディウムを蒔きました。さてこれからどうなるかです。この手法で問題なければ使用する方は大幅な省力化とスピード化につながることになります。

9月7日昼、発芽確認できました!

さらに9月10日白かった菌糸が緑色に変化、Gliocladiumの菌糸であることが確認できました。

さらに9月10日白かった菌糸が緑色に変化、Gliocladiumの菌糸であることが確認できました。

樹木への投入ですが、樹木についているキノコを剥がし、そこにこの培養したものを直接塗りつけたり、水を加え撹拌し噴霧器で散布することになります。(触媒の大麦を分離するため、ザルで濾してから噴霧器に入れます) 粘着力があるので多少温めて混ぜるのか、水の中に入れて温めるかして溶かすと良いと思われます。好気性なので長時間水に浸さないよう注意してください。

キノコ被害の対策と注意点

Gliocladium spp. 1466は 109です。従来のトリコデルマ菌は発芽して生息している間に分泌するセルラーゼが他の微生物の殻になるキチン質を溶解するのでトリコデルマ菌が生息している場所から逃げ出すような忌避効果で防除していることになります。 しかしながらこのGliocladium spp. 1466はキノコの菌自体をえさとして食べるため、拮抗性どころではないということになります。右図のように食用キノコの胞子に対する溶解率は非常に高いです。 裏を返すとこうしたキノコ栽培の農家の近くでの使用は好ましくないといえます。| Basidiomycetes 《菌類》担子菌名 | キノコの種類 | 溶解活性率 |

|---|---|---|

| Lentinus edodes | シイタケ | 75.50% |

| Hypsiz:gus marmoveus | ブナシメジ | 76.60% |

| Flammulina uelutipes | エノキタケ | 63.80% |

| Pholiota nameko | なめこ | 48.80% |

| Grifola frondosa | マイタケ | 50.00% |

| Plearotus ostreatus | ヒラタケ | 70.50% |